Mucho se ha hablado de los manuscritos que Isaac Newton quemara en las postreras de su vida, cuando, enfermo y amargado, estuvo convencido de que su sociedad no estaba preparada para un contenido tan revelador. Multitud de pliegos que había estado atesorando en su despacho. Obras completas cuyo contenido nadie se ha atrevido a imaginar.

Incluso hay una leyenda sobre el perro de Newton, Diamante, que prendió fuego accidentalmente a su gabinete, reduciéndolo a cenizas.

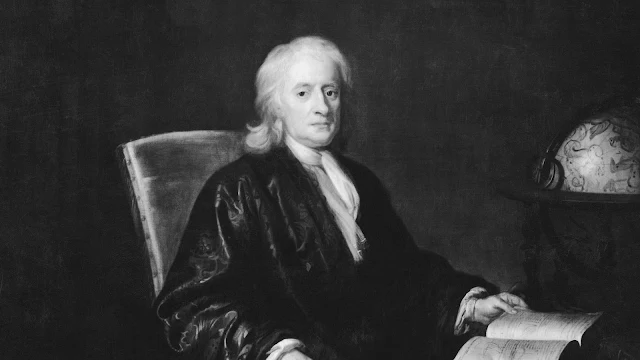

Todos sabemos que fue uno de los científicos más brillantes de su tiempo, y de la historia de la humanidad: formuló leyes que aún hoy en día siguen vigentes. Gravitación universal, óptica, geometría, cálculo, teología, alquimia. Relacionado con Halley, Barrow, Hooke, Locke… Con todo el que representaba algo en la ciencia del siglo diecisiete y dieciocho. Una mente preclara. Pero también era un ser huraño, esquivo, tirano, obsesivo, violento, cruel, sádico… Respetaba a muy pocos científicos de su entorno, despreciando públicamente al resto. Era un privilegiado, pero actualmente se estima que sufría algún desequilibrio emocional o psicológico que, a expensas de su trato con el resto de la humanidad, le hizo encerrarse en su mundo, favoreciendo su completa entrega a la ciencia, a sus experimentos, sus teorías teológicas, su “piedra filosofal”…

Pocos son los que ofrecen credibilidad a la supuesta “incineración documental” de Newton. Su reputación vanidosa y petulante ha trascendido hasta nuestros días. Una personalidad ególatra en extremo. Ofrece dudas que, alguien así, pensara jamás en ocultar algo que pudiera comportarle la admiración de su entorno, aun cuando fuera póstuma.

Pero quienes dudan de que aquellos actos tuvieran lugar… se equivocan.

Desmond Deween, un joven de casa humilde, que fuera hacendoso sirviente de cámara de Isaac Newton durante sus últimos años, tenía encomendadas tareas como lustrar sus zapatos, limpiar las alfombras, pasar el brasero por sus sábanas en las crudas noches del invierno londinense… No era un secretario, sino un miembro más del servicio personal a cargo de su casa. Un chico bastante espabilado, hijo de una de las cocineras de la mansión. Nunca tuvo oportunidad de ir a la escuela, pero había hecho méritos con las letras y los números, supuestamente gracias a algún miembro del servicio, que se compadeció del muchacho. Algo bastante habitual en la época, por otro lado.

Deween tuvo la fortuna, o desdicha según se mire, de recibir la instrucción de quemar el material que el propio Newton iba seleccionando en su gabinete. Aunque el muchacho no fue totalmente aplicado en la labor.

Newton solía usar la vara con su servicio, sobre todo durante los últimos años de su vida, cuando su impotencia ante las dramáticas secuelas de su deterioro físico y mental, le obcecaban, y expresaba su frustración golpeando al primero que le pasaba por delante.

Llamó a Deween a su despacho para que le ayudara a deshacerse de aquel material. El criado, por supuesto, no preguntó: sencillamente prendió la chimenea y comenzó a quemar los papeles que su señor le señalaba.

Sin embargo, dos días después, Newton buscaba un documento desesperadamente y el pobre sirviente, ¡menudo atrevimiento el suyo!, le dijo que bien pudiera ser uno de los pliegos que quemaron aquella noche. Newton le cruzó la cara y la espalda con su vara, hasta que su fragilidad le dejó agotado. Deween se prometió a sí mismo que no volvería a ser el blanco de la fusta de su amo y su senilidad. O quizá fuera idea de su señora madre, la cocinera, al ver a su pobre hijo azotado de aquella manera. Quién sabe…

Sea como fuere, decidió ocultar el material que quemaron durante las dos semanas siguientes, mientras echaba al fuego hojas secas y pliegos en blanco. En caso de un nuevo arrebato de su señor, los documentos escamoteados sería el primer paquete que revisaría. Y lo hizo tan bien, que su estrategia pasó desapercibida incluso al resto del servicio.

Newton había sufrido varias crisis y pudo superar todas ellas, de manera que su muerte cogió por sorpresa a toda la sociedad londinense y, sobre todo, a su servidumbre. Deween pensó entonces que, dado que aquellos documentos ya no serían reclamados ni echados en falta, no haría ningún mal en quedárselos para sí. Dado que no había tenido tiempo de formarse como lacayo o asistente de cámara, tardó mucho tiempo en encontrar trabajo tras fallecer su señor, y pensó que podía intentar desprenderse de aquellos papeles, para ganar así unas pocas guineas.

Así lo hizo, y así se ha venido haciendo desde 1728, cuando el joven asistente vendió aquel material por la insignificante cantidad de las cinco guineas y algunos chelines, que el inconsciente comprador llevaba en los bolsillos. Toda una fortuna para el joven Deween, pero un monto irrisorio para cualquiera con suficientes entendederas.

Aquellos manuscritos, aquella extraordinaria fuente de conocimientos, es la base documental de Príode.

No hay comentarios:

Publicar un comentario